各乡(镇)各有关单位:

现将《石楼县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

石楼县人民政府办公室

2023年9月26日

(此件公开发布)

第一章总 则

为有效应对水源地突发环境事件,最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响,为规范水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导。

1、《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11月1日施行);

2、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行);

3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日施行);

4、《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行);

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月07日施行);

6、《危险化学品安全管理条例》(2013年12月07日施行);

7、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日施行);

8、《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号);

9、《突发环境事件调查处理办法》(环境保护部令第32号);

10、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号);

11、《中华人民共和国防洪法》(2016年07月02日实施);

12、《中华人民共和国水土保持法》(2011年03月01日实施);

13、《基本农田保护条例》(2011年修订);

14、《中华人民共和国河道管理条例》(2018年03月19日实施)。

1.2.2有关预案、标准规范和规范性文件

1.《国家突发环境事件应急预案》;

2.《国家突发公共事件总体应急预案》;

3.《国家安全生产事故灾难应急预案》;

4.《山西省突发环境事件应急预案》;

5.《山西省突发公共事件总体应急预案》;

6.《石楼县突发环境事件应急预案》;

7.《吕梁市突发公共事件总体应急预案》;

8.《吕梁市水环境污染事故处置应急预案》;

9.《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017);

10.《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589);

11.《生活饮用水卫生标准》(2007年实施);

12.《危险化学品目录》(2018年);

13.《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018);

14.《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);

15.《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773);

16.《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774);

17.《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》(环办〔2011〕93号);

18.《集中式饮用水水源地环境保护指南》(环办〔2012〕50号);

19.《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》;

20.《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9号);

21.《山西省突发事件应急预案管理办法》(2020年)。

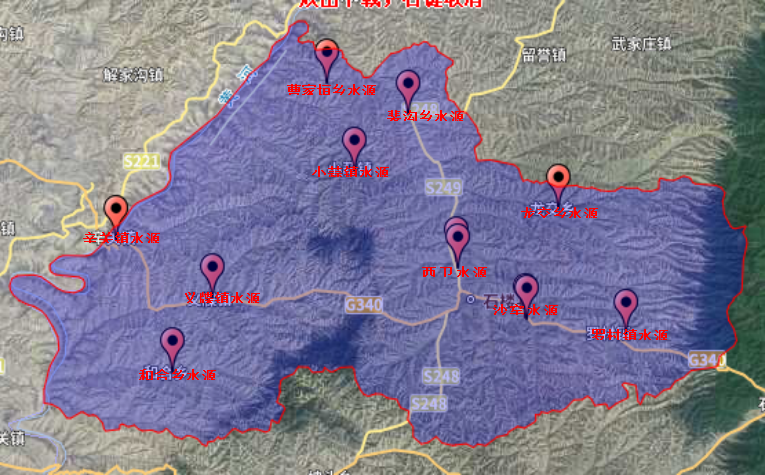

本预案适用于石楼县集中式饮用水水源地及其一级保护区内发生或可能发生突发环境事件的预警、处置、善后等工作,具体包括县级城市集中式饮用水水源地(西卫水源地、沙窑水源地)、乡镇集中式饮用水水源地(罗村镇水源地、义牒镇水源地、小蒜镇水源地、龙交乡水源地、和合乡水源地、辛关镇水源地、曹家垣乡水源地和裴沟乡水源地)。

集中式饮用水水源地突发环境事件包括:

(1)生物性污染。

一切以水源为传播途径的致病微生物和寄生虫等污染饮用水源,由此可能导致或已经出现腹泻病、伤寒、霍乱、甲型肝炎等暴发流行(肠道传染病)的污染事件。

(2)化学性污染。一切剧毒、有毒、有害化学物品(如氰化物、钾、汞、六价铬、亚硝酸盐、农药、氨氮、石油类、磷等)污染饮用水源,可能损害人体健康甚至危及生命安全的污染事件。

(3)其他突发环境安全事故。如藻类爆发、干旱、洪水、季节性断流等。

1.4预案衔接

本预案是石楼县针对集中式饮用水水源地突发环境事件的专项预案,应与《石楼县突发环境事件应急预案》、《吕梁市突发环境事件应急预案》等预案中的预警、处置、善后等方面进行相互衔接。由于水源地的重要性和敏感性,若上述预案中存在要求不一致的情况,水源地应急预案应坚持从严原则进行要求,避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

本预案适用地域范围外的突发环境事件发生后,首先启动石楼县突发环境事件应急预案,一旦污染物迁移到本预案适用的地域范围,则适用并启动本预案。

在与水源地周边有关单位的应急预案衔接方面,应重点与可能产生相互影响的上下游企业事业单位的有关预案相互衔接,针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程,共同配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

1.5事件分级

按照突发环境事件的严重性和紧急程度,突发环境事件分为特别重大环境事件(I级)、重大环境事件(II级)、较大环境事件(III级)和一般环境事件(IV级)四个级别。

1.5.1 特别重大环境事件(I级)

因水源地环境污染

(1)直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的;

(2)疏散、转移人员5万人以上的;

(3)造成直接经济损失1亿元以上的;

(4)造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的突发环境事件。

1.5.2 重大环境事件(II级)

因水源地环境污染

(1)直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的;

(2)疏散、转移人员1万人以上5万人以下的;

(3)造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的;

(4)造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的;

(5)造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

1.5.3 较大环境事件(III级)

因水源地环境污染

(1)直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的;

(2)疏散、转移人员5000人以上1万人以下的;

(3)造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的;

(4)造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的;

(5)造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.5.4 一般环境事件(IV级)

因水源地环境污染

(1)直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的;

(2)疏散、转移人员5000人以下的;

(3)造成直接经济损失500万元以下的;

(4)造成跨县级行政区域纠纷,引起一般性群体影响的;

(5)对环境造成一定影响,尚未达到较大突发环境事件级别的突发环境事件。

(注:上述分级标准有关数量的表述中,“以上”含本数,“以下”不含本数。)

组织体系一般采取统一领导、分工负责、协调联动的原则;应对措施一般采取快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则。

1.坚持以人为本,预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理,建立环境事件风险防范体系,积极预防、及时控制、消除隐患,提高突发性环境事件防范和处理能力,尽可能地避免或减少突发环境事件的发生,消除或减轻环境事件可能造成的中长期影响,最大程度地保障公众健康,保护人民群众生命财产安全。

2.坚持统一领导,分类管理,分级响应。接受政府生态环境部门的指导,使企业的突发性环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作,提高快速反应能力。针对不同污染源所可能造成的环境事件的特点,实行分类管理,充分发挥专业优势,使突发环境事件可能造成的危害范围和社会影响降到最低。

3.坚持快速反应,高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况,接到事件救援命令必须及时赶赴现场组织施救,做到快速有效。发生重特大事件,由本预案中设置的指挥机构全权负责事件上报和事件抢险救护工作。

4.坚持依靠科技,预防为主的原则。采用先进技术,充分发挥专业技术人才作用,实行科学民主决策,采用先进的救援装备和技术,增强应急救援能力,依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性,坚持事件应急救援与事件预防的有机结合。积极开展企业安全建设,提高从业人员的整体素质,增强企业的安全保障能力。

5.坚持平战结合,专兼结合,充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备,加强培训演筹,应急系统做到常备不懈,可为本企业和其它企业及社会提供服务,在应急时快速有效。

6.采集信息,科学决策。领先科技进步,采用先进的技术和装备,多元化获取事件区域的各种信息、数据,科学决策,依法决策,提高应急救援的处置技术和水平。

第二章 应急组织指挥体系

2.1应急组织指挥机构

应急组织指挥机构,包括总指挥、副总指挥、协调办公室和专项工作组。其机构成员包括以下单位:县应急管理局、吕梁市生态环境局石楼分局、自来水公司、事发地乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局、县消防大队、县公安局、县财政局、县规划和自然资源局、县城乡建设和交通运输局、县卫生健康局、县气象局、移动公司、县委宣传部等部门。

考虑到水源地的重要性和敏感性,一般情况下,石楼县人民政府负责一般水源地突发环境事件应对工作,总指挥由分管生态环境工作的副县长担任。

应急组织指挥机构组成、职责分工和成员名单见附件。

2.1.1应急组织指挥机构成员

总指挥:分管生态环境工作的副县长担任。

副总指挥:县政府办、县应急管理局、吕梁市生态环境局石楼分局主要负责人担任。

协调办公室:由县政府办、县应急管理局、吕梁市生态环境局石楼分局等有关部门的工作人员组成。

专项工作组:由县应急管理局、吕梁市生态环境局石楼分局、自来水公司、事发地乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局、县消防大队、县公安局、县财政局、县规划和自然资源局、县城乡建设和交通运输局、县卫生健康局、县气象局、移动公司、县委宣传部等有关部门负责应急管理或水源地管理的工作人员组成。

2.1.2应急组织指挥机构成员的主要职责

2.1.2.1日常职责:

1.总指挥

(1)贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求;

(2)组织编制、修订和批准水源地应急预案;

(3)指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设;

(4)协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

2.副总指挥

(1)协助总指挥开展有关工作;

(2)组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作;

(3)指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

3.协调办公室

(1)组织编制、修订水源地应急预案;

(2)负责水源地应急预案的日常管理,开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作;

(3)组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

4.专项工作组

县应急管理局:防范企业生产安全事故引发次生水源地突发环境事件,及时上报并通报事故信息。

吕梁市生态环境局石楼分局:负责水源地定期监测,及时上报并通报水源地水质异常信息;开展水源地污染防治的日常监督和管理;负责有关应急物资的日常维护管理。

自来水公司(乡镇水源地管理部门):负责水源地日常管理工作,对水源地水质异常现象进行调查处理,及时上报并通报水源地水质异常信息。

县农业农村和水利局:管理暴雨期间入河农灌退水排放行为,防范农业面源导致的水源地突发环境事件;指导水源地水利设施建设和管理。

县财政局:负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

县规划和自然资源局:规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。

县城乡建设和交通运输局:负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作,建设维护道路桥梁应急工程设施。

县卫生健康局:负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理,及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。

县气象局:及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。

2.1.2.2应急职责:

1.总指挥

(1)发生水源地突发环境事件时,亲自(或委托副总指挥)赶赴现场进行指挥,组织开展现场应急处置;

(2)贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令;

(3)按照预警、应急启动或终止条件,决定预案的启动或终止;

(4)研判突发环境事件发展态势,组织制定并批准现场处置方案;

(5)组织开展损害评估等后期工作。

2.副总指挥

(1)协助总指挥组织开展现场应急处置;

(2)根据分工或总指挥安排,负责现场的具体指挥协调;

(3)负责提出有关应急处置建议;

(4)负责向场外人员通报有关应急信息;

(5)负责协调现场与场外应急处置工作;

(6)停止取水后,负责协调保障居民用水;

(7)处置现场出现的紧急情况。

3.协调办公室

(1)贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求;

(2)负责信息汇总上报,并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络;

(3)负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构;

(4)收集整理有关事件数据。

4.专项工作组

县应急管理局:协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

吕梁市生态环境局石楼分局:负责应急监测,督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作;负责有关应急物资的使用管理。

自来水公司(乡镇水源地管理部门):负责水源地的应急处置工作,组织水源地进行应急监测,落实停止取水、启动深度处理设施和启用应急供水车等应急工作安排。

县农业农村和水利局:按照应急指挥部要求,协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地,在应急期间暂停农灌取水;利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

县城乡建设和交通运输局:协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件,事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施,并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

县消防大队:在处置火灾爆炸事故时,防止消防水进 入水源地及其连接水体。

县公安局:查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

县财政局:负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

县规划和自然资源局:负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

县卫生健康局:负责管网末梢水水质应急监测,确保应急期间居民饮水卫生安全。

县气象局:负责应急期间提供水源地周边气象信息。

移动公司:负责应急期间的通信保障。

县委宣传部:负责应急期间的新闻发布,对外通报和信息公开等工作。

2.2现场指挥部

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时,应立即成立现场指挥部。根据不同突发环境事件情景,可在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和事发地相关单位成立现场指挥部,全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

现场总指挥:分管生态环境工作的副县长亲自担任;当总指挥无法亲临现场时可委托县政府办主要负责人担任。

主要职责:

(1)赶赴现场进行指挥,组织开展现场应急处置;

(2)贯彻执行当地或上级人民政府及总指挥的应急指令;

(3)研判突发环境事件发展态势,组织制定并批准现场处置方案。

现场副总指挥:县应急管理局、吕梁市生态环境局石楼分局主要负责人担任。

主要职责:

(1)协助现场总指挥组织开展现场应急处置;

(2)根据现场分工或现场总指挥安排,负责现场的具体指挥协调;

(3)负责提出有关现场应急处置建议;

(4)负责向场外人员通报有关应急信息;

(5)负责协调现场与场外应急处置工作;

(6)停止取水后,负责协调保障居民用水;

(7)在现场总指挥领导下处置现场出现的紧急情况。

2.3现场应急工作组成员及职责

现场应急工作组应包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组等。

应急处置组:为现场应急处置机构,由政府办、县应急管理局牵头,水源地事发地管理部门熟悉水源地情况或水体应急处置修复工作的人员组成。

主要职责:

(1)负责组织制定应急处置方案;

(2)负责现场污染物消除、围堵和削减,以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

应急监测组:为应急监测机构,由吕梁市生态环境局石楼分局牵头,水源地事发地管理部门、卫健局、县农业农村和水利局等有关部门的人员组成。

主要职责:

(1)负责制定应急监测方案;

(2)负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测;

(3)负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

应急供水保障组:为供水保障机构,由水源地事发地管理部门牵头,县农业农村和水利局、生态环境、卫健局等有关部门的人员组成。

主要职责:

(1)负责制定应急供水保障方案;

(2)负责指导供水单位启动深度处理设施或启用应急供水车等措施,保障居民用水。

应急物资保障组:为后勤保障机构,由负责管理应急物资的部门或单位的人员组成。

主要职责:

(1)负责制定应急物资保障方案;

(2)负责调配应急物资、协调运输车辆;

(3)负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

应急专家组:为参谋机构,由吕梁市生态环境局石楼分局牵头,水源地管理、水体修复、生态环境和饮水卫生安全等方面的专家组成。

主要职责:为现场应急处置提供技术支持。

综合组:为综合协调机构,由县委宣传部牵头,熟悉应急管理、信息报告、信息发布和舆情应对等方面的人员组成。

主要职责:负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

第三章应急响应

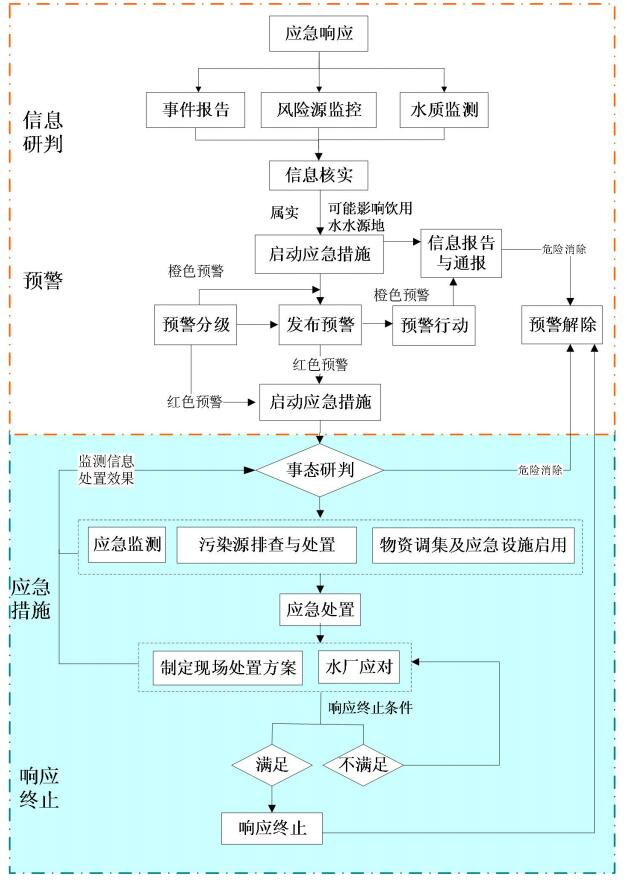

应急响应包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。

应急响应工作线路图如下。

3.1信息收集和研判

3.1.1信息收集

水源地所属行政区域的县人民政府、吕梁市生态环境局石楼分局、自来水公司、各乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局等部门及有关企事业单位负责信息突发环境事件信息收集。

信息收集范围应与水源地应急预案适用的地域范围保持一致。

信息来源包括以下途径。

(1)水源地所属行政区域的政府、吕梁市生态环境局石楼分局、自来水公司、各乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局等部门,可通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测(常规断面)、在线监测(常规和预警监控断面)等日常监管渠道获取水质异常信息,也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警,获取水质异常信息。

(2)生态环境部门可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息,也可通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息;公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息。

(3)通过本级人民政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道,获取突发环境事件信息。

3.1.2信息研判与会商

石楼县人民政府组织吕梁市生态环境局石楼分局、自来水公司、事发地乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局等有关部门及应急专家负责信息核实和研判。

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门,应第一时间开展以下工作。

(1)核实信息的真实性。

(2)进一步收集信息,必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

(3)将有关信息报告本级人民政府。 接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商,研判水质变化趋势,若判断可能对水源地水质造成影响, 应立即成立现场应急指挥部。

3.2预警

3.2.1预警分级

水源地突发环境事件预警分级应与政府有关突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接。为提高效率、简化程序,根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况,简化水源地应急预案的预警级别为橙色和红色两级预警。

发布预警,即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时,仅采取预警行动;发布红色预警时,在采取预警行动的同时,应启动应急措施。

当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围,但水源保护区尚未受到污染,或是污染物已进入水源保护区上游径流区补给区,但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时,为橙色预警;当污染物已进入(或出现在)水源保护区或其上游径流区补给区,且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时,为红色预警。

3.2.2预警的启动条件

应根据信息获取方式,综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况,制定不同级别预警的启动条件。

当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围,但水源保护区尚未受到污染, 或是污染物已进入水源保护区,但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时启动橙色预警。

下列情形下应启动红色预警。

(1)通过信息报告发现,在一级保护区内发生突发环境事件。

(2)通过信息报告发现,在上游补给区径流区发生固定源或流动源突发环境事件,经水质监测和信息研判,判断污染物迁移至取水口位置时,相应指标浓度仍会超标的。

(3)通过监测发现,水源保护区理化指标异常。

(4)通过监测发现,水源保护区水体出现异常颜色或气味的。

3.2.3发布预警和预警级别调整

由石楼县人民政府组织吕梁市生态环境局石楼分局、自来水公司或事发地乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局等有关部门及应急专家组对事件信息进行跟踪收集和研判,并根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

预警信息发布后,可根据事态发展、采取措施的效果,适时调整预警级别并再次发布。

预警发布的对象,主要针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

3.2.4预警行动

一般情况下,发布红色预警时,现场应急指挥部的总指挥应当到达现场,组织开展应急响应工作。

预警行动包含以下内容。

(1)下达启动水源地应急预案的命令。

(2)通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备,进入待命状态,必要时到达现场开展相关工作。

(3)通知水源地对应的供水单位进入待命状态,做好停止取水、深度处理、低压供水或启用应急供水车等准备。

(4)加强信息监控,核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

(5)开展应急监测或做好应急监测准备。

(6)做好事件信息上报和通报。

(7)调集所需应急物资和设备,做好应急保障。

(8)在危险区域设置提示或警告标志。

(9)必要时,及时通过媒体向公众发布信息。

(10)加强舆情监测、引导和应对工作。应明确负责发布预警的责任单位、预警信息内容和发布对象。

3.2.5预警解除

当判断危险已经解除时,应急指挥部宣布解除预警,终止已经采取的有关行动和措施。

3.3信息报告与通报

3.3.1信息报告程序

应明确不同情况下负责信息报告的部门、单位及责任人和报

告程序等。

(1)发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位,应按照有关规定立即向本级人民政府应急组织指挥机构及生态环境等部门报告。

(2)水源地突发环境事件发生地所属行政区域的石楼县人民政府有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后,应立即进行核实,了解有关情况。经过核实后,第一时间向县人民政府应急组织指挥机构和上级人民政府主管部门报告。

(3)上级人民政府主管部门先于下级人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的,可要求下级人民政府主管部门核实并报告相应信息。

(4)特殊情况下,若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期,或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息,有关责任单位和部门应立即向本级人民政府应急组织指挥机构报告。

3.3.2信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件,接报的有关部门应向本级人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括生态环境、县农业农村和水利局、自来水公司、各乡镇水源地管理部门、卫健局、应急管理局等部门;根据水源地突发环境事件的类型和情景,还应通报交通(遇道路运输事故)、公安消防(遇火灾爆炸、道路运输事故)等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的,石楼县人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.3信息报告和通报内容

按照不同的时间节点,水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告;续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告,可随时报告;处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

(1)初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

(2)续报应在初报的基础上,报告事件及有关处置措施的进展情况。

(3)处理结果报告应在初报、续报的基础上,报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告,情况紧急时,可通过电话报告,但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容,并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

3.4事态研判

发布预警后,由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单,迅速组建参加应急指挥的各个工作组,跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容:事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布(包括清洁水情况)、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害等情况。

事态研判的结果,应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

3.5应急监测

3.5.1开展应急监测程序

发布预警后,应急监测组负责对饮用水水源地环境污染事件相关因素进行监测,并及时向县应急指挥部、应急管理局、生态环境、自来水公司或事发地乡镇水源地管理部门、县农业农村和水利局、卫健局等部门报送监测数据和情况分析报告,为应急指挥和决策提供科学依据。必要时可请求市环境监测站或省环境监测中心支援应急监测。

事件处置初期,实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令,根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位(断面)、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告,第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图,并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期,应根据事态发展,如上游来水量、应急处置措施效果等情况,适时调整监测点位(断面)和监测频次。

事件处置末期,应按照现场应急指挥部命令,停止应急监测, 并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

3.5.2制定应急监测方案

应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、

采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化,对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时,应先通过应急监测确定特征污染物成份,再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括以下内容。

(1)监测范围。应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围, 并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

(2)监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头,结合水文和气象条件,在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点,必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位(断面)。应采取不同点位(断面)相同间隔时间(一般为1小时)同步采样监测方式,动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件,应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件,应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

(3)现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件,按照应急专家组的意见确定。

(4)监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径,确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质,

(5)分析方法。具备现场监测条件的监测项目,应尽量在现场监测。必要时,备份样品送实验室监(复)测,以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

(6)监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

(7)监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节,都应有质量控制措施,并对应急监测报告实行三级审核。

3.6污染源排查与处置

3.6.1明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时,应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间,以及当时的水文和气象条件,迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

(1)有机类污染:重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业, 调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

(2)营养盐类污染:重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场(户)、农田种植户、农村居民点、医疗场所等,

调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农

村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

(3)细菌类污染:重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场(户)、农村居民点,调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

(4)农药类污染:重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园(户)、农田种植户、农灌退水排放口,调查农药施用和流失的异常情况。

(5)石油类污染:重点排查加油站、运输车辆、油气管线、石油存贮的工业 企业,调查上述企业和单位的异常情况。

(6)重金属及其他有毒有害物质污染:重点排查采矿及选矿的工业企业、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库危化品运输车辆等,调查上述企业和单位的异常情况。

3.6.2切断污染源

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源,应明确负责实施切断污染源的部门、程序、方法及工作要点;对水源地应急预案适用地域范围外的污染源,按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等,包括但不限于以下内容。

(1)对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件,应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施,切断污染源或泄漏源。

(2)对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件,可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等,对污染源进行围堵并收集污染物。

(3)启动应急收集系统集中收集陆域污染物,设立拦截设施, 防止污染物在陆域漫延,组织有关部门对污染物进行回收处置。

(4)根据现场事态发展对扩散至水源地的污染物进行处置。

3.7应急处置

3.7.1制定现场处置方案

现场处置方案包括以下内容:应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。 根据污染特征,水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

1.物理法修复

(1)水动力控制法

水动力控制修复技术是建立井群控制系统,通过人工抽取地下水或向含水层内注水的方式,改变地下水原来的水力梯度,进而将受污染的地下水体与未受污染的清洁水体隔开。井群的布置可以根据当地的具体水文地质条件确定。

(2)流线控制法

流线控制法设有一个抽水廊道、一个抽油廊道、两个注水廊道。

首先从上面的抽水廊道中抽取地下水,然后把抽出的地下水注入相邻的注水廊道内,以确保最大限度地保持水力梯度。同时,在抽油廊道中抽取污染物质,但要注意抽油速度不能高,但要略大于抽水速度。

(3)屏蔽法

屏蔽法是在地下建立各种物理屏障,将受污染水体圈闭起来,以防止污染物进一步扩散蔓延。常用的灰浆帷幕法是用压力向地下灌注灰浆,在受污染水体周围形成一道帷幕,从而将受污染水体圈闭起来。

(3)被动收集法

被动收集法是在地下水流的下游挖一条足够深的沟道,在沟内布置收集系统,将水面漂浮的污染物质如油类污染物等收集起来,或将所有受污染的地下水收集起来以便处理的一种方法。

(4)地下水曝气技术

地下水曝气技术应用于处理地下水中的挥发性有机物。将干净的空气注入受污染的含水层中,使地下水中的挥发性有机物经由传质作用,转移到气相中,而借浮力上升的气体被收集,进行净化处理。

2.化学法修复

(1)加药法

谨慎使用加药法修复地下水,确保水质污染在可控范围之内,避免污染水源。

加药法是通过井群系统向受污染水体灌注化学药剂,如灌注中和剂以中和酸性或碱性渗滤液,添加氧化剂降解有机物或使无机化合物形成沉淀等。

(2)电化学动力法

电化学动力修复技术将电极插入受污染的地下水及土壤区域,通直流电后,在此区域形成电场。在电场的作用下水中的离子和颗粒物质沿电力场方向定向移动,迁移至设定的处理区进行集中处理;同时在电极表面发生电解反应,阳极电解产生氢气和氢氧根离子,阴极电解产生氢离子和氧气。

3.复合法修复

(1)抽出处理

抽出处理法是当前应用很普遍的一种方法,可根据污染物类型和处理费用来选用,大致可分为:物理法(包括吸附法、重力分离法、过滤法、反渗透法、气 提法、空气吹脱法和焚烧法等)、化学法(包括混凝沉淀法、氧化还原法、离子 交换法和中和法等)和生物法(包括活性污泥法、生物膜法、生物反应器法、厌氧消化法和土壤处置法等)。

(2)渗透反应墙(PRB)

在污染水体下游挖沟至含水层底部基岩层或不透水粘土层,然后在沟内填充与污染物反应的透水性介质,受污染地下水流入沟内与介质发生反应,生成无害化产物或沉淀物。常用的填充介质有:灰岩,用以中和酸性地下水或去除重金属; 活性炭,用以去除非极性污染物;沸石和合成离子交换树脂,用以去除溶解态重金属等。该方法主要适用于较薄、较浅含水层,一般用于填埋渗滤液的无害化处理。

(3)监测自然衰减法

监测自然衰减技术是基于污染场地自身理化条件和污染物自然衰减能力进行污染修复,从而达到降低污染物浓度、毒性及迁移性等目的。监测自然衰减是一种被动修复技术,其机制由于土壤颗粒的吸附,使一些污染物不会迁移到场地以外,微生物降解是污染物分解的重要作用,稀释和弥散虽不能分解污染物,但也可以有效地降低场地的污染风险。监测自然衰减技术适用于含氯有机溶剂、燃料、金属、放射性核素和爆炸物等各种污染物。

3.7.2供水安全保障

建立向供水单位通报应急监测信息制度,并在启动预警时第一时间通知供水单位。

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间,及时采取深度处理、低压供水、启用应急供水车等应急措施,并加强污染物监测,待水质满足取水要求时恢复取水和供水。

3.8物资调集及应急设施启用

吕梁市生态环境局石楼分局负责物资调集。

根据应急物资调查结果,吕梁市生态环境局石楼分局应列明应急物资、装备和设施清单,以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息,应急物资、装备、设施应定期检查和维护。

3.9舆情监测与信息发布

县委宣传部负责舆情信息收集分析与信息公开。任何单位和个人未经应急领导小组授权,不得向社会发布关于水污染事件的信息。

现场应急指挥部在突发环境事件发生后,应第一时间向社会发布信息,并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

3.10响应终止

符合下列情形之一的,可终止应急响应。

1.进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵,且清运至水源保护区外,未向水域扩散时。

2.进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外,没有向取水口扩散的风险,且水质监测结果稳定达标。

3.水质监测结果尚未稳定达标,但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

4.应急指挥部在应急行动终止后及时通过电话、电视、网络等通知本单位及周边社区、企业及相关人员。

第四章后期工作

包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等内容。

4.1后期防控

生态环境部门负责跟踪监测水质情况,防止对水源造成二次污染,消除投放药剂的残留毒性和后期效应,防止次生突发环境事件。交通局针对泄漏的油品、化学品进行回收。事故场地及漫延区域的污染物清除完成后,生态环境部门负责对土壤进行修复。

4.2事件调查

应急终止后,县指挥部配合上级指挥部组织相关部门和供水单位,根据事件现场各应急工作组的事件调查报告,对事件发生的起因、经过、引发的结果以及应急处置工作进行全面客观的调查评估。

4.3损害评估

在饮用水源水质污染事件应急结束后,协调办公室组织当地生态环境部门或是委托第三方评估机构进行评估;损害评估办法(损害范围、大小);损害公布部门及方式等。如采用与突发环境事件类型相适应的方法评估损害,损害大小可通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价。

4.4善后处置

1、在应急指挥部统一领导下,由协调办公室和相关部门负责组织实施善后处置工作。

2、协调办公室和相关部门应当做好安民、安抚、理赔工作,有关部门和相应机构应当做好社会救助、保险赔付工作。

3、协调办公室组织继续跟踪对水源水质的监测,及时掌握情况,做好处置工作。

第五章 应急保障

5.1通讯与信息保障

石楼县人民政府应提供应急组织指挥机构的联络方式,包括联络人的姓名、联系电话等。

石楼县人民政府应明确承担救援保障任务的部门和人员,建立应急救援机构和人员通讯录。

石楼县人民政府应明确授予应急组织指挥机构获取与饮用水水源有关信息的权限,列明具有启用应急供水车权限的联系人名单和联系电话。

应急综合组应通过电话、网站、电视等渠道对外发布事件信息及应急处置进展情况的部门和渠道。

1、应急救援各单位应建立畅通的通信网络。

2、指挥部成员、应急办公室人员移动电话必须保证24小时开机。办公室传真机24小时开机,专人及时处理传真。

3、应急救援指挥部及现场应急救工作组建立专线通信联系,通过有线电话、移动电话等通信手段,保证通信联系畅通。

4、现场应急救援指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。

5.2应急队伍保障

由生态环境、公安消防、自来水公司或事发地乡镇水源地管理部门、农业农村和水利局、卫健局、应急管理局等部门,组建起一支训练有素、业务熟练的高素质饮用水水源水质污染事件应急监测、救援、处置队伍,并形成完善应急救援体系,确保在事件发生时,能迅速控制污染,减少对人员、生态、经济活动及水源地的危害,保证环境恢复和用水安全。

应急队伍培训,由石楼县人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定,至少每年一次,包括信息报告、个体防护、应急 资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛开展饮用水源水质污染事件应急法律法规和预防、处理、自救、互救、减灾等常识,提高危险品生产、使用、运输、仓储单位的危机意识和应急心理准备,培养公众对饮用水源地的爱护意识。

饮用水水源地突发环境事件应急管理办公室应根据石楼县实际,按照国务院《突发事件应急演练指南》的要求,结合应急预案,定期开展石楼县饮用水水源地突发环境事件应急处置演练。各成员单位应积极参与演练,演练结束后应及时进行总结。

5.3应急资源保障

应急资源(包括药剂、物资、装备和设施)应保障配备到位、 保存完好、及时更新及定期养护,保障在突发环境事件应急处置中有充足的物资和设备。

1、完善、提升应急救援装备保障系统,形成全方位抢险救援装备支持和保障。

2、逐步建立健全应急救援装备材料库,储备水泵、水管、砂袋等必需装备及物资,按规定配齐配足,加强日常检查和管理,按规定进行更新,不得随意挪用;调集各种物资要做好登记、保管、运输、发放工作,同时做好外援物资的接受、保管、登记发放工作。

3、接到应急命令后,要迅速召集有关人员,按指挥部要求将所需要的物资、设备等,按指定时间送到指定地点。

4、物资保障部门与生产厂家建立良好的合作伙伴关系,保证应急救援时,急需的装备能及时购买到货。

应根据事件和演练经验,持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求,确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

5.4经费保障

专项工作组的财政部门有关人员应明确应急工作经费(包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用)来源,负责预算编制、审核、资金管理和使用办法的制定。应将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障;应急处置结束后,据实核销应急处置费用;加强应急工作经费的审计和监督管理,确保专款专用。

5.5其他保障

5.5.1交通运输保障

交通运输部门必须保证运送人员和应急物资的运输车辆的应急使用。

事件救援和医疗救护车辆配备专用警灯、警笛,发生事件后,提请地方政府及时协调对事件现场进行交通管制,开设应急处置特别通道,在保证安全的前提下,不受交通信号的限制,最大限度地赢得时间。

5.5.2应急供水保障

应急供水保障工作组制定应急供水保障方案;指导供水单位启动深度处理设施或应急供水车等措施,保障居民用水。

5.5.3技术支持保障

成立应急专家组,为事件处理提供技术支持。

5.5.4人员安全保障

1.受灾群众的安全防护

现场应急指挥组负责组织群众的安全防护工作,主要工作内容如下:

(1)根据饮用水源水质污染事件的性质、特点,告知群众应采取的安全防护措施。

(2)根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等,确定群众疏散的方式,指定有关部门组织群众安全疏散撤离。

(3)在事发地安全边界以外,设立紧急避难场所。

(4)通知沿途居民停止取水,启用应急供水车,并向停水居民分发洁净水或灌装水。

2.应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型饮用水源水质污染事件的特点,配备相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急人员出入事发现场程序。

第六章 附则

6.1名词术语

突发环境事件:是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为,以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染,人体健康受到危害,社会经济与人民群众财产受到损失,造成不良社会影响的事件。

次生衍生环境事件:某一突发公共事件所派生或因处置不当引发的环境事件。

应急处置:指在发生突发环境事件时,采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化,最大限度降低环境影响的措施。

应急监测:环境应急情况下,为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急预案:指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测,而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件,能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

环境敏感区:根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定,指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标:指在突发环境事件应急中,企业周边需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

危险化学品:指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险废物:指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范(HJ/T298)认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源:指在企业生产过程中,可能导致突发环境事件的污染源,以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置

分级:指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度,划分环境污染事件的级别。

应急准备:指针对可能发生的环境污染事件,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应:指环境污染事件发生后,有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援:指环境污染事件发生时,采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化,最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

重大危险源:指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

应急演练:为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同,可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

6.2预案解释权属

本预案经县人民政府批准后实施,由县人民政府办公室印发,由吕梁市生态环境局石楼分局负责解释。

6.3预案演练和修订

预案实施前后,石楼县人民政府应组织预案演练,演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后,县人民政府应对演练情况进行总结评估,并根据演练结果及时修订完善。

应急救援结束后,协调办公室应根据《突发环境事件应急总结报告》对预案进行修订和改进,提高突发环境事件的应急处理能力。

6.4预案实施日期

本预案自发布之日起实施。《石楼县城市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》(2019年版)和《石楼县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》(2019年版)同时废止。

第七章 附件

7.1报告规范化格式文本

7.1.1饮用水水源地突发环境事件初报格式

报告人姓名 | 联系方式 | ||

单位 | 报告时间 | ||

报告事项 | |||

发生时间 | |||

发生地点 | |||

初步原因 | |||

环境事件的类型 | |||

主要污染物质和数量 | |||

人员受害情况 | |||

事件潜在危害程度 | |||

备注 | |||

7.1.2饮用水水源地突发环境事件续报格式

报告人姓名 | 联系方式 | ||

单位 | 报告时间 | ||

新发生情况 | |||

环境事件详细情况 | |||

确切数据 | |||

发生原因 | |||

过程与进展情况 | |||

危害程度 | |||

应急措施 | |||

措施效果 | |||

备注 | 续报可视环境事件进展情况可一次或多次报告 | ||

7.1.3饮用水水源地突发环境事件处理结果报告格式

报告人姓名 | 联系方式 | ||

单位 | 报告时间 | ||

鉴定结论 | |||

处理工作总结 | |||

处理措施、 过程和结果 | |||

环境事件 潜在或间接 的危害及损失 | |||

社会影响 | |||

遗留问题 | |||

责任追究 | |||

备注 | 处理结果报告采用书面报告 | ||

7.2 应急组织指挥机构和职责

应急组织指挥机构组成 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |

总指挥 | 郭登文 | 0358- 5722011 | 副县长 | (1)贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求; (2)组织编制、修订和批准水源地应急预案; (3)指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设; (4)协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | (1)发生水源地突发环境事件时,亲自(或委托副总指挥)赶赴现场进行指挥,组织开展现场应急处置; (2)贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令; (3)按照预警、应急启动或终止条件,决定预案的启动或终止; (4)研判突发环境事件发展态势,组织制定并批准现场处置方案; (5)组织开展损害评估等后期工作。 |

副总指挥 | 白玉生 | 0358- 5722011 | 县政府办公室主任 | (1)协助总指挥开展有关工作; (2)组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作; (3)指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | (1)协助总指挥组织开展现场应急处置; (2)根据分工或总指挥安排,负责现场的具体指挥协调; (3)负责提出有关应急处置建议; (4)负责向场外人员通报有关应急信息; (5)负责协调现场与场外应急处置工作; (6)停止取水后,负责协调保障居民用水; (7)处置现场出现的紧急情况。 |

李志强 | 0358- 5722447 | 吕梁市生态环境局石楼分局局长 | |||

宁文平 | 0358- 5723408 | 县应急管理局局长 | |||

协调办公室 | 王刚 | 0358- 5722011 | 政府办副主任 | (1)组织编制、修订水源地应急预案; (2)负责水源地应急预案的日常管理, 开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作; (3)组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | (1)贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令 和要求; (2)负责信息汇总上报,并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络; (3)负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构; (4)收集整理有关事件数据。 |

李志强 | 0358- 5722447 | 吕梁市生态环境局石楼分局局长 | |||

宁文平 | 0358- 5723408 | 县应急管理局局长 | |||

专项工作组 | 李储鑫 | 119 | 县消防大队 | --- | 在处置火灾爆炸事故时,防止消防水进入水源地及其连接水体。 |

尹拴海 | 0358- 5722249 | 县公安局 | --- | 查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。 | |

杨保荣 | 0358- 5722890 | 县财政局 | 负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。 | |

张琳 | 0358- 5732345 | 县规划和自然资源局 | 规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。 | |

郑建征 | 0358- 5722447 | 吕梁市生态环境局石楼分局分管人员 | 负责水源地定期监测,及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。 | 负责应急监测,督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 | |

贺贵平 | 0358- 5722447 | 负责有关应急物资的日常维护管理 | 负责有关应急物资的使用管理。 | ||

宁江鹏 贾小斌 郑瑜 赵海鹏 呼义 薛凤玲 郭小平 田玉平 赵海宾 刘彦强 | 0358-5722206 0358-5725808 18234895557 13753393627 13111218184 15234854872 15035881868 13935834994 13453808356 13097578792 | 自来水公司(乡镇水源地管理部门) | 负责水源地日常管理工作,对水源地水质异常现象进行调查处理,及时上报并通报水源地水质异常信息。 | 负责水源地的应急处置工作,组织水源地进行应急监测,落实停止取水、启动深度处理设施和启用应急供水车等应急工作安排。 | |

田建军 | 0358-5722291 | 县城乡建设和交通运输局 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源保护县道路桥梁的日常应急管理工作,建设维护道路桥梁应急工程设施。 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件,事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施,并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 | |

刘保荣 | 0358-5729949 | 县农业农村和水利局 | 管理暴雨期间农灌退水排放行为,防范农业面源导致的水源地突发环境事件;负责指导水源地水利设施建设和管理。 | 按照应急指挥部要求,协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地,在应急期间暂停农灌取水;利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。 | |

马晋军 | 0358-5726816 | 县卫生健康局 | 负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理,及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 | 负责管网末梢水水质应急监测,确保应急期间居民饮水卫生安全。 | |

宁文平 | 0358-5723408 | 县应急管理局 | 防范企业生产安全事故引发次生水源地突发环境事件,及时上报并通报事故信息。 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。 | |

张伊林 | 0358-5722225 | 县气象局 | 及时通报和发布暴雨、洪水 等气象信息。 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 | |

马振兴 | 0358-2363001 | 移动公司 | —— | 负责应急期间的通信保障。 | |

李娟 | 0358-5722371 | 县委宣传部 | —— | 负责应急期间的新闻发布,对外通报和信息公开等工作。 |

7.3 应急工作组职责

应急工作组组成 | 主要 负责人 | 联系方式 | 日常职位 | 专业方向 | 应急职责 | ||

应急处置组 | 为现场应急处置机构,由政府办、县应急管理局牵头,水源地事发地管理部门熟悉水源地情况或水体应急处置修复工作的人员组成。 | 王刚 宁文平 宁江鹏 贾小斌 郑瑜 赵海鹏 呼义 薛凤玲 郭小平 田玉平 赵海宾 刘彦强 | 0358-5722011 0358-5723408 0358-5722206 0358-5725808 18234895557 13753393627 13111218184 15234854872 15035881868 13935834994 13453808356 13097578792 | 政府办副主任 县应急管理局局长 自来水公司(乡镇水源地管理部门) | 应急处置 | (1)负责组织制定应急处置方案; (2)负责现场污染物消除、围堵和削减,以及污染物收集、转运和异地处置等工作。 | |

应急监测组 | 为应急监测机构,由吕梁市生态环境局石楼分局牵头,水源地事发地管理部门、卫健局、县农业农村和水利局等有关部门的人员组成。 | 李志强 | 0358-5722447 | 吕梁市生态环境局石楼分局局长 | 环境监查 | (1)负责制定应急监测方案; (2)负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测; (3)负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。 | |

应急供水保障组 | 为供水保障机构,由水源地事发地管理部门牵头,县农业农村和水利局、生态环境、卫健局等有关部门的人员组成。 | 宁江鹏 贾小斌 郑瑜 赵海鹏 呼义 薛凤玲 郭小平 田玉平 赵海宾 刘彦强 | 0358-5722206 0358-5725808 18234895557 13753393627 13111218184 15234854872 15035881868 13935834994 13453808356 13097578792 | 自来水公司 (乡镇水源地管理部门) | 供水 | (1)负责制定应急供水保障方案; (2)负责指导供水单位启动深度处理设施或启用应急供水车等措施,保障居民用水。 | |

应急物资保障组 | 为后勤保障机构,由负责管理应急物资的部门或单位的人员组成。 | 贺贵平 | 0358-5722447 | 吕梁市生态环境局石楼分局分管人员 | 物资管理 | (1)负责制定应急物资保障方案; (2)负责调配应急物资、协调运输车辆; (3)负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。 | |

应急专家组 | 为参谋机构,由吕梁市生态环境局石楼分局牵头,水源地管理、水体修复、生态环境和饮水卫生安全等方面的专家组成。 | 郑建征 | 0358-5722447 | 吕梁市生态环境局石楼分局分管人员 | 环境应急 | 为现场应急处置提供技术支持。 | |

综合组 | 为综合协调机构,由县委宣传部牵头,熟悉应急管理、信息报告、信息发布和舆情应对等方面的人员组成。 | 李娟 | 0358-5722371 | 县委宣传部 | 信息发布 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。 | |

7.4 石楼县集中式水源地信息表

表1石楼县城市集中式饮用水水源地基本情况一览表

序号 | 水源地名称 | 水源地编码 | 含水层类型 | 日取水量 | 日供水能力 | 服务 对象 | 服务人口 | 水质类别 | 水井编号 | 位置 | 保护区级别 | 保护区半径(m) | 保护区面积(km2) | 保护区周长(m) |

1 | 西卫水源地 | DB2000141126100G0001 | 裂隙承压水 | 2190 t/d | 5400 t/d | 县城居民 | 4万 | Ⅲ | 1# | 110°48'52.11"37°02'06.58" | 一级 | 200 | 0.33 | 2148 |

2# | 110°48'54.88"37°01'45.34" | |||||||||||||

2 | 沙窑水源地 | DB2000141126101G0002 | 裂隙承压水 | 380 t/d | 2800 t/d | 县城居民 | 1.4万 | Ⅲ | 1# | 110°52'56.29"36°58'49.53" | 一级 | 50 | 0.016 | 638 |

2# | 110°53'00.92"36°58'47.29" |

表2石楼县乡镇集中式饮用水水源地基本情况一览表

序号 | 水源地名称 | 水源地编码 | 含水层类型 | 日取水量(t/d) | 日供水能力(t/d) | 服务 对象 | 服务人口 | 水质类别 | 水井编号 | 位置 | 保护区级别 | 保护区半径(m) | 保护区面积(km2) | 保护区周长(m) |

1 | 罗村镇水源地 | DB2000141126101G01 | 泉水 | 300 | 450 | 罗村、驻镇单位及学校 | 3000 | Ⅲ | 111 | 110°58'58.92"36°57'56.56" | 一级 | 100×100 | 0.01 | 400 |

2 | 义牒镇水源地 | DB0100141126102G02 | 泉水 | 200 | 300 | 义牒、驻镇单位及学校 | 2000 | Ⅲ | 112 | 110°34'15.05"37°0'0.58" | 一级 | 100×100 | 0.01 | 400 |

3 | 小蒜镇水源地 | DB0100141126103G03 | 泉水 | 170.1 | 255 | 小蒜、驻镇单位及学校 | 1700 | Ⅲ | 113 | 110°42'44.16" 37°07'18.37" | 一级 | 170×100 | 0.017 | 540 |

4 | 龙交乡水源地 | DB2000141126200G04 | 泉水 | 130.1 | 195 | 龙交、驻镇单位及学校 | 1300 | Ⅲ | 114 | 110°54'57.73" 37°05'12.80" | 一级 | 220×100 | 0.022 | 640 |

5 | 和合乡水源地 | DB0100141126201G05 | 泉水 | 121.9 | 183 | 和合、驻镇单位及学校 | 1220 | Ⅲ | 115 | 110°31'51.77"36°55'43.30" | 一级 | 150×100 | 0.015 | 500 |

6 | 辛关镇水源地 | DB0100141126202G06 | 泉水 | 50.1 | 75 | 辛关、驻镇单位及学校 | 500 | Ⅲ | 116 | 110°28'28.15" 37°03'24.17" | 一级 | (50+20=380)×50 | 0.023 | 1000 |

7 | 曹家垣乡水源地 | DB0100141126203G07 | 泉水 | 54.8 | 180 | 曹家垣、驻镇单位及学校 | 1200 | Ⅲ | 117 | 110°41'6.64" 37°12'26.93" | 一级 | 150×100 | 0.015 | 500 |

8 | 裴沟乡水源地 | DB2000141126204G08 | 裂隙承压水 | 150.1 | 480 | 裴沟、驻镇单位及学校 | 1200 | Ⅲ | 118 | 110°45'55.50" 37°10'37.08" | 一级 | 30 | 0.002 | 175 |

图解:关于印发《石楼县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》的解读

政策咨询:吕梁市生态环境局石楼分局 5722447