为认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述,大力褒扬当代退役军人拼搏竞进、担当奉献的优良作风,充分展示石楼县退役军人先进典型事迹,讲好退役军人故事,在全社会进一步营造尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围,石楼县退役军人事务局携手石楼县融媒体中心,联合开设“退役军人风采”宣传专栏,在这里,我们将陆续推出我县退役军人典型事迹,引导激励广大退役军人不忘初心、永葆本色,始终以笃行不怠的良好状态扎实工作,唱响奋进新征程、建功新时代的昂扬旋律。

在吕梁山东麓的晨曦中,石楼县罗村镇的田埂上,总会出现一个腰杆笔挺的身影,迎着晨露前行。他用指尖捏碎土块,仔细查看墒情,眼角的笑纹里,盛满乡亲们熟悉的“老郑式”热忱。这是退役军人、村支书郑瑜履职的第11个年头。从扛枪卫国到握锹筑梦,这位有着21年党龄的老兵,将“为人民服务”的誓言,化作了山乡巨变的生动实践。

铁血初心:从军营到村口的“转场”

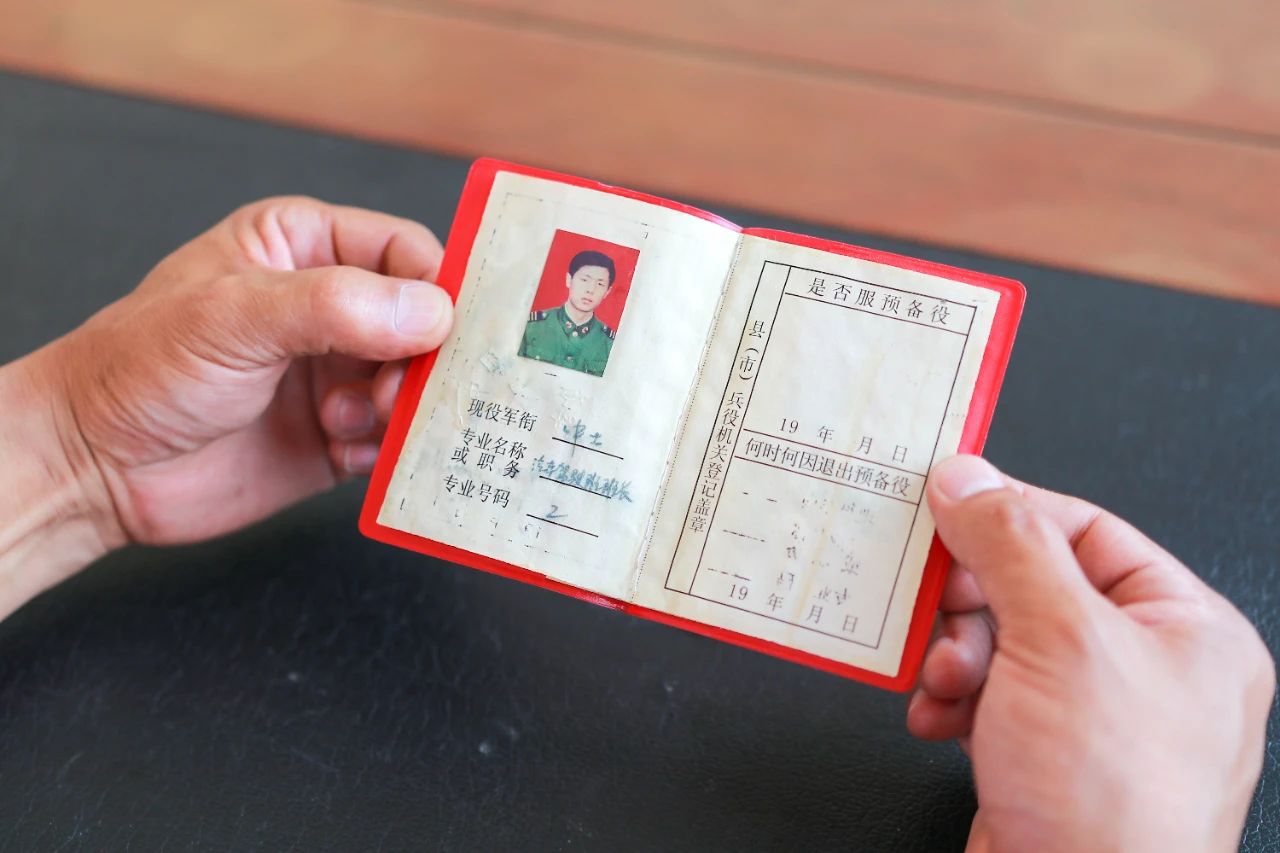

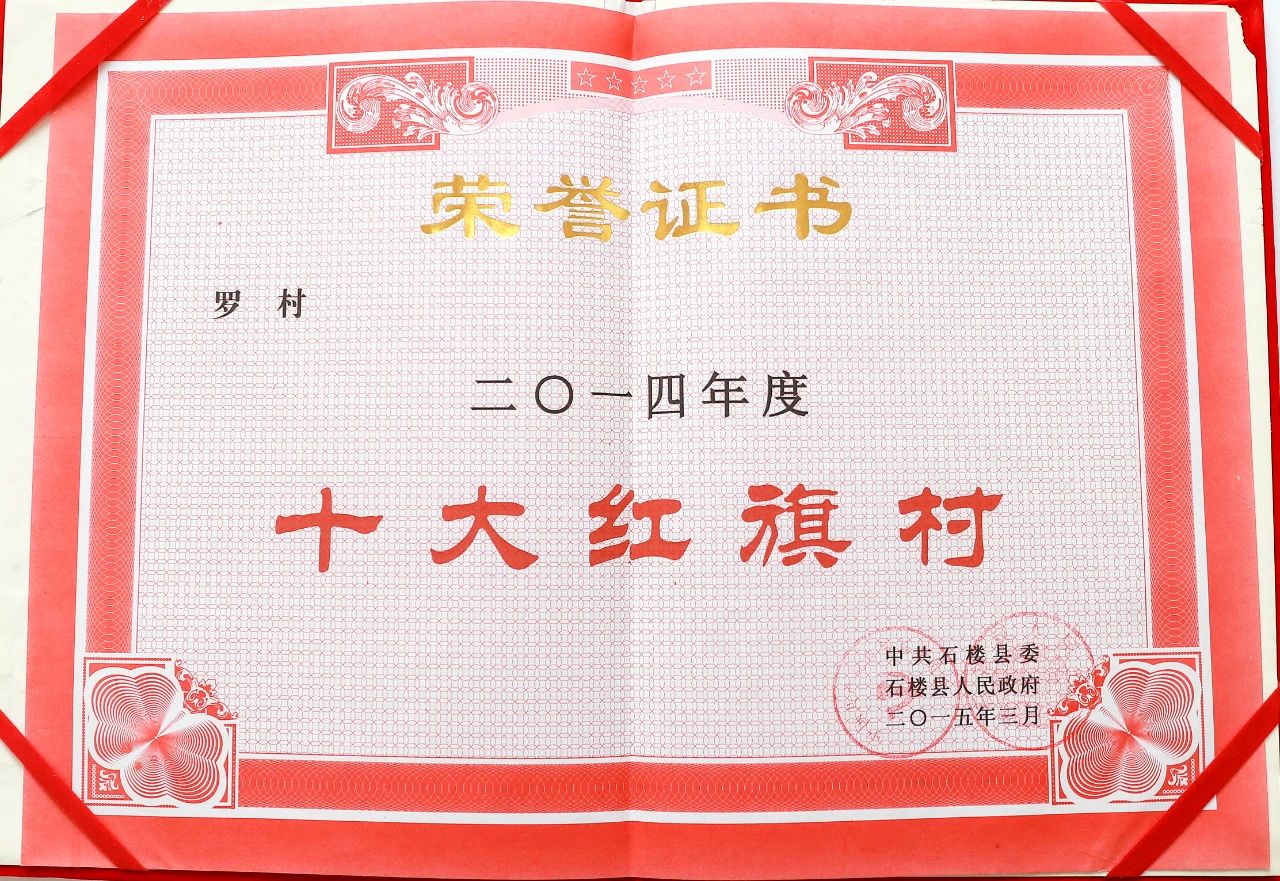

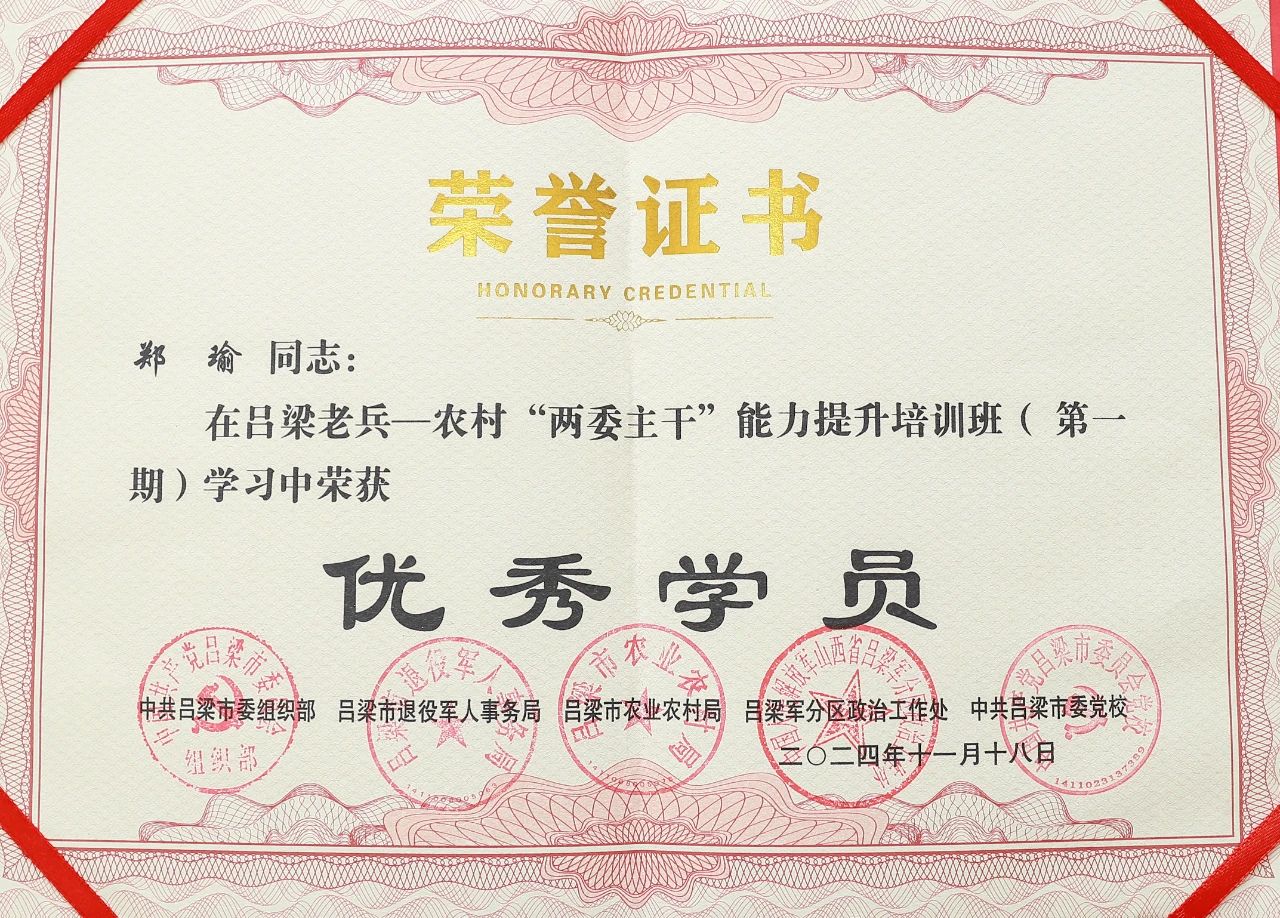

郑瑜,男,1971年3月出生,中共党员。1990年12月至1994年12月,他服役于中国人民解放军某空军部队。服役期间,凭借过硬的军事素质,他担任优秀班长,多次荣获嘉奖。退伍返乡后,2015年,郑瑜以全票当选罗村镇罗村村委党支部书记兼主任。任职以来,他将军人坚毅的品格和强大的执行力,深度融入乡村治理工作中。在他的带领下,罗村荣获“十大红旗村”的荣誉称号,他用军人特有的“执行力”,铸就了乡村振兴的“硬脊梁”。

党建为纲:让“兵支书”带出“铁班子”

“支部强不强,关键看头羊。”作为“兵支书”,郑瑜将军营里的“纪律意识”融入党建工作。在队伍建设上,他吸纳退役军人和青年党员进入村“两委”,组建了一支敢打硬仗的“乡村攻坚队”;在制度建设方面,严格推行“四议两公开”,确保村级事务在阳光下运行;在发挥党员示范作用上,他划定党员责任区,设立“党员先锋岗”。无论是防汛抗旱一线,还是环境整治现场,党旗始终高高飘扬。

罗村镇村委委员李金秀感慨道:“郑书记说话办事雷厉风行,布置工作简洁明了,该做什么、怎么做、何时完成,三言两语就交代得清清楚楚。遇到问题也不推诿,摆事实、讲道理。跟着郑书记干工作,就像有部队指挥官带队一样,方向明确,心里特别有底气!”

产业破局:从“零散田”到“共富链”的攻坚

面对靠天吃饭的坡耕地,郑瑜发挥军人的“战术思维”,开启产业振兴之路。他推进土地“整编”,将3000亩地块整合为“田成方、渠相通、路相连”的高标准农田,其中1600亩实现宜机化改造,打造出“机械畅行、旱涝保收”的产业基础,让原本零散的“巴掌田”变成了“聚宝盆”。

在市场开拓方面,他牵头成立集体合作社发展订单农业,同时组织力量修筑350米河堤护坡,建成2000立方米蓄水设施。此外,他还联合驻村工作队打通“线上 + 线下”销售渠道,通过消费帮扶实现6万元收益,助销农产品超50万元,让罗村的小米、核桃等特产远销20多个省份。

在民生保障工作中,他积极开发公益岗位65个、护林员岗位45个,重点向留守老人家庭和退役军人家庭倾斜,让相关岗位人员人均月增收1000元,成功将“土地红利”切实转化为惠及群众的“民生福利”。

情系桑梓:把“百姓事”吹成“冲锋号”

郑瑜把群众的困难当作“冲锋号”,每周至少三次入户走访。他的笔记本上,密密麻麻记录着“民生清单”。他用脚步丈量民情,确保群众的每一个需求都能得到回应。

他怀着“攻坚劲头”为村民办实事:争取资金疏浚10公里河道,新建10座过水桥,将周边万亩耕地串联起来;硬化5公里村道,彻底告别“晴天土、雨天泥”的出行状况;建成“爱心超市”,以文明积分兑换生活用品;创新“银发关爱”服务,为60岁以上老人提供免费理发服务。

新程再启:永不停步的“乡村尖兵”

“我从小在这里长大,这里就是我的根。对这片土地和乡亲们,我心里总有一份难以割舍的情怀。当兵的时候,总觉得保家卫国是头等大事,退伍回来才明白,让乡亲们过上富裕好日子,同样是实实在在的‘保家卫国’。”退役军人郑瑜这样说道。

如今的罗村,宽敞的硬化路通到家家户户门口,金黄的玉米堆满院子,文化广场上充满欢声笑语。但郑瑜并未停下脚步,在落日余晖中,他依然腰板笔直,如同当年站在军营队列里一般。只不过,现在他守护的,是千万乡亲们的“小康梦”。